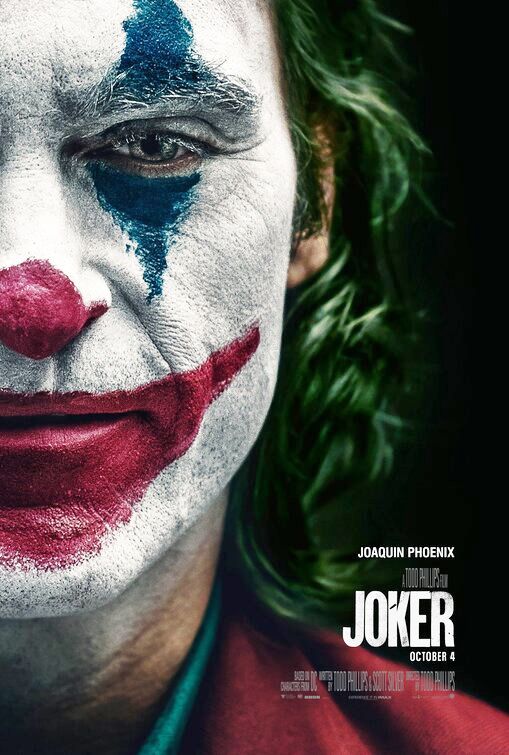

Personaggio della DC, diventato famoso come uno degli storici nemici di Batman, il Joker di Todd Phillips, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix, ├© una versione riuscitissima del male che sfida il bene al di fuori della contrapposizione tra eroe e antieroe.

Personaggio della DC, diventato famoso come uno degli storici nemici di Batman, il Joker di Todd Phillips, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix, ├© una versione riuscitissima del male che sfida il bene al di fuori della contrapposizione tra eroe e antieroe.

Attraverso una narrazione allegorica che mette in evidenza aspetti psicologici e sociali, la storia di Arthur Fleck ├© la storia del male che prende corpo e forma nella trasformazione da persona a personaggio.

Joker ├© un film di cui conosciamo gi├Ā il finale: Arthur ├© destinato a diventare lŌĆÖantagonista di Batman, lŌĆÖantieroe (come vorrebbe ogni schema di Propp che si rispetti), lŌĆÖincarnazione del male.

Ciononostante non possiamo fare a meno di entrare in empatia con lui (almeno per buona parte del film). Come ├© possibile?

Innanzitutto perch├® il protagonista non ci viene presentato come il classico ŌĆ£cattivoŌĆØ, anzi, per buona parte del film sembrerebbe essere la vittima.

La sua ├© una storia di grande sofferenza, familiare, sociale, relazionale. Tutto nella sua vita sembra andare per il verso sbagliato. A ben guardare non ci sono ŌĆ£appigliŌĆØ nellŌĆÖesistenza di Arthur: una madre con problemi psichici, che scoprir├Ā essere la madre adottiva, unŌĆÖinfanzia di abusi rimossa e il cui trauma gli ha causato un disturbo neurologico che rende problematica lŌĆÖinterazione con gli altri, poich├® gli provoca incontrollabili attacchi di riso in situazioni di forte stress emotivo (il che sembra uno strano scherzo del destino, considerando che il suo sogno ├© quello di diventare un cabarettista ma, non avendo talento, ├© costretto a lavorare come clown); dimenticato dalla societ├Ā, frustrato nelle sue ambizioni e nel desiderio di realizzarsi come persona, Arthur oscilla tra la rassegnazione e i molti goffi tentativi di provarci ancora, ma resta irrimediabilmente invisibile ( e lŌĆÖinvisibilit├Ā non ├© per lui un superpotere).

Come si pu├▓ non fare il tifo per Arthur? Come non sperare che almeno una gliene vada bene? Lo spettatore esulta quando la narrazione filmica lo illude facendogli credere che qualcosa di bello possa succedere anche a lui: il collega di lavoro che si mostra gentile, la vicina di casa che gli sorrideŌĆ”

EŌĆÖ vera empatia quella che proviamo per questo antieroe, o si tratta pi├╣ di quello che Edith Stein chiama inganno di empatia,┬Āper cui lo spettatore giunge ad una errata valutazione sul personaggio attribuendogli ci├▓ che non gli appartiene(e che invece magari appartiene a se stesso)?

In altre parole, ci sentiamo cos├¼ vicini a Joker perch├® il modo in cui viviamo la sua storia ci fa presupporre che sia davvero una vittima indifesa e non uno spietato criminale?

Fermo restando che empatizzare con Arthur/Joker non significa ŌĆ£diventareŌĆØ lui, la pi├╣ grande fonte di malinteso sullŌĆÖempatia viene proprio da quel diffusissimo quanto equivoco ŌĆ£mettersi nei panni dellŌĆÖaltroŌĆØ che con un poŌĆÖ di superficialit├Ā ne ├© diventato la definizione. Vestire i panni dellŌĆÖaltro non significa trasformarsi nellŌĆÖ ŌĆ£AltroŌĆØ, ma piuttosto entrare nella dimensione del ŌĆ£come seŌĆØ, abitare un abito non nostro come se fosse nostro, ma consapevoli che non lo ├©.

A livello di visione collettiva, che il cinema incoraggia, ogni spettatore in sala sar├Ā con molta probabilit├Ā portato a provare solidariet├Ā e comprensione per Arthur, scindendo nella narrazione le premesse dalle conseguenze, con un atto di dimenticanza dellŌĆÖepilogo che pure conosce molto bene. Come se la sofferenza non possa riguardare il male, ma debba di diritto appartenere al bene.

Se lŌĆÖempatia ├© la premessa, che passa attraverso la comprensione nutrita di attenzione, di una diversificata serie di azioni-reazioni che destiniamo allŌĆÖAltro, ecco che con la trasformazione di Arthur Fleck in Joker anche lo spettatore cambia: con un nuovo e ulteriore atto di empatia aggiusta il tiro e arriva a ŌĆ£rendersi contoŌĆØ, per usare le parole della Stein, che ci├▓ che ora vive e sperimenta ├© una empatia negativa che lo porta a prendere le distanze da quellŌĆÖAltro cui si ├© sentito cos├¼ vicino fino ad un attimo prima. Forse perch├®, smascherato lŌĆÖinganno, la maschera ├© diventata il vero volto di Joker.

La scena, divenuta ormai celebre, del ballo sulla scalinata del Bronx,┬Ā rappresenta lŌĆÖingresso- si pu├▓ dire trionfale - di Joker nel mondo. Quella scalinata ├© il suo palcoscenico, quello che Arthur non ├© mai riuscito a conquistare. Arthur Fleck si congeda da se stesso indossando una maschera per mostrare la sua nuova identit├Ā pi├╣ che per nascondersi.

Il momento in cui sceglie definitivamente il male ├© anche quello in cui sembra finalmente riscattarsi agli occhi di quel mondo che gli ha negato tutto. Paradossalmente ├© in questi panni che sembra trovare il vero lato comico della vita.

Complici lŌĆÖinterpretazione di Joaquin Phoenix, le musiche e la fotografia, lo spettatore, anche se solo per un breve attimo, resta ammaliato da questo antieroe: il male diventa ŌĆ£eroicoŌĆØ, un modello di successo.

Eletto dal popolo in rivolta eroe degli ultimi, degli invisibili, degli emarginati, ├© allo stesso tempo uno spietato criminale.

Tra bene e male dove si colloca quindi questo complesso personaggio?

Joker ├© il prodotto di quella che Hannah Arendt ha definito la banalit├Ā del male, che incontra e si scontra con la fragilit├Ā del bene, teorizzata da Martha Nussbaum.

Per la Arendt il male ├© una sfida al pensiero perch├®, a differenza di questo che va a fondo, alla radice delle cose, il male non ├© mai radicale. Per questo ├© banale, perch├® quando il pensiero cerca le sue ragioni, non trova nulla.

Compiere il male allora significa agire senza ŌĆ£parlarsi dentroŌĆØ, non chiedersi ŌĆ£Cosa sto facendo?ŌĆØ.

La narrazione filmica mostra il percorso che porta da Arthur a Joker come una serie di eventi in un crescendo di situazioni al limite della sopportazione umana, che culminano in azioni brutali nella loro immediatezza (ci├▓ che con leggerezza molti criminologi amano definire ŌĆ£raptusŌĆØ).

Col senno di poi, la trasformazione di Arthur appare scontata per lo spettatore, ed ├© anche in questo che sta la banalit├Ā del male che Joker incarna. Cos├¼ come banale, perch├® non radicata, ├© la rivolta dei cittadini di Gotham, ispirata da Joker, una rivolta nata ŌĆ£di panciaŌĆØ.

Arthur non si ├© chiesto: ŌĆ£Cosa sto facendo?ŌĆØ. Ha piuttosto chiesto alla vita: ŌĆ£Cosa mi stai facendo?ŌĆØ, ŌĆØCosa stai facendo di me?ŌĆØ. Non ha potuto ŌĆ£parlarsi dentroŌĆØ perch├® il suo ŌĆ£dentroŌĆØ gli ├© sconosciuto, ├© un luogo fatto di rimozioni che gli rimane estraneo.

Definire Joker ŌĆ£il cattivoŌĆØ, il criminale che ├© divenuto tale per via del suo passato, sarebbe dunque riduttivo e non renderebbe giustizia ad un personaggio affascinante pur nella sua oscurit├Ā. Tanto pi├╣ che il male non pu├▓ essere pensato al di fuori del suo problematico intreccio col bene.

Perch├® Arthur Fleck non avrebbe potuto scegliere il bene?

Egli ignora cosa vogliano dire lŌĆÖamore, la cura, il rispetto o┬Ā la fiducia, non avendone mai potuto fare esperienza. Eppure queste cose le ha desiderate, tanto da costruirle nella sua mente (come quando immagina di avere una relazione con la sua vicina di casa, o di essere invitato sul palco nella trasmissione televisiva del suo idolo che, tra gli applausi del pubblico, dichiara di considerarlo come un figlio e di ammirarlo molto). Cos├¼, quando la realt├Ā ha messo sotto scacco i suoi desideri, ├© uscito di scena lasciando il posto a Joker, che a quella stessa maschera che ├© stata la sua fonte di frustrazione d├Ā un nuovo significato: essere riconoscibile e riconosciuto (anche questo fa di lui lŌĆÖantieroe, laddove i supereroi mettono la maschera proprio per tenere nascosta la loro identit├Ā).┬Ā

Favole, fumetti e buona parte della cinematografia, con i loro lieto fine ci hanno abituati allŌĆÖidea che il bene alla fine trionfa sul male, dimostrandosi cos├¼ pi├╣ forte.┬Ā┬Ā

Ma il male pu├▓ apparire addirittura eroico quando diventa lŌĆÖepilogo di una vita di sconfitte esistenziali e sicuramente agli occhi di chi lo pratica (ed ecco che ritorna la sua banalit├Ā), mentre il bene ├© e resta fragile, come ci ricorda la Nussbaum. ├ł fragile perch├® ├© lŌĆÖessere umano ad essere fragile, continuamente in balia delle sue emozioni ed esposto allŌĆÖimprevedibilit├Ā del caso. E che dire del fatto che scegliere il bene non sempre ci ripaga? Persino i supereroi, nonostante i loro superpoteri, non sono immuni da sofferenza e tormento. Proprio perch├® fragile per├▓, il bene ci spinge, ci esorta, ci mette alla prova continuamente, dandoci la possibilit├Ā di migliorarci, di non restare immobili sulla soglia dei nostri limiti. Il bene ha bisogno che ce ne prendiamo cura, e cos├¼ facendo possiamo sbocciare come persone ( ├© questo il significato dellŌĆÖEudemonia per la Nussbaum).

Nel film di Todd Phillips bene e male sono in guerra, ma nella stessa persona: messo alla prova da una sorte avversa, alla fine ad Arthur il bene ├© sfuggito di mano rompendosi in mille pezzi come un cristallo, e da quei mille pezzi ├© nato Joker. In Arthur Fleck ha vinto il male perch├® il male, nella sua banalit├Ā, non pu├▓ avere a non avr├Ā mai la fragilit├Ā del bene.

┬Ā

┬Ā

┬Ā

┬Ā