|

|

Eventi e Progetti |

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

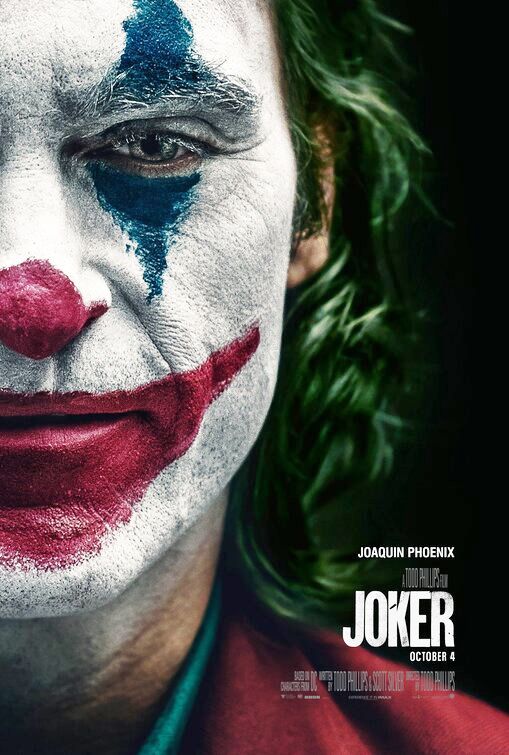

Personaggio della DC, diventato famoso come uno degli storici nemici di Batman, il Joker di Todd Phillips, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix, è una versione riuscitissima del male che sfida il bene al di fuori della contrapposizione tra eroe e antieroe.

Personaggio della DC, diventato famoso come uno degli storici nemici di Batman, il Joker di Todd Phillips, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix, è una versione riuscitissima del male che sfida il bene al di fuori della contrapposizione tra eroe e antieroe.

Attraverso una narrazione allegorica che mette in evidenza aspetti psicologici e sociali, la storia di Arthur Fleck è la storia del male che prende corpo e forma nella trasformazione da persona a personaggio.

Joker è un film di cui conosciamo già il finale: Arthur è destinato a diventare l’antagonista di Batman, l’antieroe (come vorrebbe ogni schema di Propp che si rispetti), l’incarnazione del male.

Ciononostante non possiamo fare a meno di entrare in empatia con lui (almeno per buona parte del film). Come è possibile?

Innanzitutto perché il protagonista non ci viene presentato come il classico “cattivo”, anzi, per buona parte del film sembrerebbe essere la vittima.

La sua è una storia di grande sofferenza, familiare, sociale, relazionale. Tutto nella sua vita sembra andare per il verso sbagliato. A ben guardare non ci sono “appigli” nell’esistenza di Arthur: una madre con problemi psichici, che scoprirà essere la madre adottiva, un’infanzia di abusi rimossa e il cui trauma gli ha causato un disturbo neurologico che rende problematica l’interazione con gli altri, poiché gli provoca incontrollabili attacchi di riso in situazioni di forte stress emotivo (il che sembra uno strano scherzo del destino, considerando che il suo sogno è quello di diventare un cabarettista ma, non avendo talento, è costretto a lavorare come clown); dimenticato dalla società, frustrato nelle sue ambizioni e nel desiderio di realizzarsi come persona, Arthur oscilla tra la rassegnazione e i molti goffi tentativi di provarci ancora, ma resta irrimediabilmente invisibile ( e l’invisibilità non è per lui un superpotere).

Come si può non fare il tifo per Arthur? Come non sperare che almeno una gliene vada bene? Lo spettatore esulta quando la narrazione filmica lo illude facendogli credere che qualcosa di bello possa succedere anche a lui: il collega di lavoro che si mostra gentile, la vicina di casa che gli sorride…

E’ vera empatia quella che proviamo per questo antieroe, o si tratta più di quello che Edith Stein chiama inganno di empatia, per cui lo spettatore giunge ad una errata valutazione sul personaggio attribuendogli ciò che non gli appartiene(e che invece magari appartiene a se stesso)?

In altre parole, ci sentiamo così vicini a Joker perché il modo in cui viviamo la sua storia ci fa presupporre che sia davvero una vittima indifesa e non uno spietato criminale?

Fermo restando che empatizzare con Arthur/Joker non significa “diventare” lui, la più grande fonte di malinteso sull’empatia viene proprio da quel diffusissimo quanto equivoco “mettersi nei panni dell’altro” che con un po’ di superficialità ne è diventato la definizione. Vestire i panni dell’altro non significa trasformarsi nell’ “Altro”, ma piuttosto entrare nella dimensione del “come se”, abitare un abito non nostro come se fosse nostro, ma consapevoli che non lo è.

A livello di visione collettiva, che il cinema incoraggia, ogni spettatore in sala sarà con molta probabilità portato a provare solidarietà e comprensione per Arthur, scindendo nella narrazione le premesse dalle conseguenze, con un atto di dimenticanza dell’epilogo che pure conosce molto bene. Come se la sofferenza non possa riguardare il male, ma debba di diritto appartenere al bene.

Se l’empatia è la premessa, che passa attraverso la comprensione nutrita di attenzione, di una diversificata serie di azioni-reazioni che destiniamo all’Altro, ecco che con la trasformazione di Arthur Fleck in Joker anche lo spettatore cambia: con un nuovo e ulteriore atto di empatia aggiusta il tiro e arriva a “rendersi conto”, per usare le parole della Stein, che ciò che ora vive e sperimenta è una empatia negativa che lo porta a prendere le distanze da quell’Altro cui si è sentito così vicino fino ad un attimo prima. Forse perché, smascherato l’inganno, la maschera è diventata il vero volto di Joker.

La scena, divenuta ormai celebre, del ballo sulla scalinata del Bronx, rappresenta l’ingresso- si può dire trionfale - di Joker nel mondo. Quella scalinata è il suo palcoscenico, quello che Arthur non è mai riuscito a conquistare. Arthur Fleck si congeda da se stesso indossando una maschera per mostrare la sua nuova identità più che per nascondersi.

Il momento in cui sceglie definitivamente il male è anche quello in cui sembra finalmente riscattarsi agli occhi di quel mondo che gli ha negato tutto. Paradossalmente è in questi panni che sembra trovare il vero lato comico della vita.

Complici l’interpretazione di Joaquin Phoenix, le musiche e la fotografia, lo spettatore, anche se solo per un breve attimo, resta ammaliato da questo antieroe: il male diventa “eroico”, un modello di successo.

Eletto dal popolo in rivolta eroe degli ultimi, degli invisibili, degli emarginati, è allo stesso tempo uno spietato criminale.

Tra bene e male dove si colloca quindi questo complesso personaggio?

Joker è il prodotto di quella che Hannah Arendt ha definito la banalità del male, che incontra e si scontra con la fragilità del bene, teorizzata da Martha Nussbaum.

Per la Arendt il male è una sfida al pensiero perché, a differenza di questo che va a fondo, alla radice delle cose, il male non è mai radicale. Per questo è banale, perché quando il pensiero cerca le sue ragioni, non trova nulla.

Compiere il male allora significa agire senza “parlarsi dentro”, non chiedersi “Cosa sto facendo?”.

La narrazione filmica mostra il percorso che porta da Arthur a Joker come una serie di eventi in un crescendo di situazioni al limite della sopportazione umana, che culminano in azioni brutali nella loro immediatezza (ciò che con leggerezza molti criminologi amano definire “raptus”).

Col senno di poi, la trasformazione di Arthur appare scontata per lo spettatore, ed è anche in questo che sta la banalità del male che Joker incarna. Così come banale, perché non radicata, è la rivolta dei cittadini di Gotham, ispirata da Joker, una rivolta nata “di pancia”.

Arthur non si è chiesto: “Cosa sto facendo?”. Ha piuttosto chiesto alla vita: “Cosa mi stai facendo?”, ”Cosa stai facendo di me?”. Non ha potuto “parlarsi dentro” perché il suo “dentro” gli è sconosciuto, è un luogo fatto di rimozioni che gli rimane estraneo.

Definire Joker “il cattivo”, il criminale che è divenuto tale per via del suo passato, sarebbe dunque riduttivo e non renderebbe giustizia ad un personaggio affascinante pur nella sua oscurità. Tanto più che il male non può essere pensato al di fuori del suo problematico intreccio col bene.

Perché Arthur Fleck non avrebbe potuto scegliere il bene?

Egli ignora cosa vogliano dire l’amore, la cura, il rispetto o la fiducia, non avendone mai potuto fare esperienza. Eppure queste cose le ha desiderate, tanto da costruirle nella sua mente (come quando immagina di avere una relazione con la sua vicina di casa, o di essere invitato sul palco nella trasmissione televisiva del suo idolo che, tra gli applausi del pubblico, dichiara di considerarlo come un figlio e di ammirarlo molto). Così, quando la realtà ha messo sotto scacco i suoi desideri, è uscito di scena lasciando il posto a Joker, che a quella stessa maschera che è stata la sua fonte di frustrazione dà un nuovo significato: essere riconoscibile e riconosciuto (anche questo fa di lui l’antieroe, laddove i supereroi mettono la maschera proprio per tenere nascosta la loro identità).

Favole, fumetti e buona parte della cinematografia, con i loro lieto fine ci hanno abituati all’idea che il bene alla fine trionfa sul male, dimostrandosi così più forte.

Ma il male può apparire addirittura eroico quando diventa l’epilogo di una vita di sconfitte esistenziali e sicuramente agli occhi di chi lo pratica (ed ecco che ritorna la sua banalità), mentre il bene è e resta fragile, come ci ricorda la Nussbaum. È fragile perché è l’essere umano ad essere fragile, continuamente in balia delle sue emozioni ed esposto all’imprevedibilità del caso. E che dire del fatto che scegliere il bene non sempre ci ripaga? Persino i supereroi, nonostante i loro superpoteri, non sono immuni da sofferenza e tormento. Proprio perché fragile però, il bene ci spinge, ci esorta, ci mette alla prova continuamente, dandoci la possibilità di migliorarci, di non restare immobili sulla soglia dei nostri limiti. Il bene ha bisogno che ce ne prendiamo cura, e così facendo possiamo sbocciare come persone ( è questo il significato dell’Eudemonia per la Nussbaum).

Nel film di Todd Phillips bene e male sono in guerra, ma nella stessa persona: messo alla prova da una sorte avversa, alla fine ad Arthur il bene è sfuggito di mano rompendosi in mille pezzi come un cristallo, e da quei mille pezzi è nato Joker. In Arthur Fleck ha vinto il male perché il male, nella sua banalità, non può avere a non avrà mai la fragilità del bene.

- Visite: 8769

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Consulenza Filosofica

Perchè? 100 Storie di filosofi per ragazzi curiosi

Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e astratto, e i filosofi persone che vivono fuori dal mondo, questo libro, Perchè? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi , vi dimostrerà il contrario. Attraverso le storie di cento filosofi e pensatori di ogni epoca e luogo, scoprirete che la filosofia è più viva e concreta che mai. Una scatola vuota non contiene niente o contiene qualcosa che si chiama "vuoto"? Provate a riempirla di sabbia e a percuoterla: che cosa udite? E se invece la svuotate dalla sabbia, percuotendola che cosa udite? Partendo da esperienze e ragionamenti accessibili anche ai bambini, ogni storia ci lancia una piccola sfida, alla quale potremo rispondere utilizzando i ragionamenti di un grande filosofo. Insieme a Socrate, Ipazia, Kant, Voltaire e altri loro 96 colleghi di ogni epoca e luogo impareremo a riflettere sui temi più svariati, dagli eventi naturali alla natura umana, dal linguaggio all'amore, all'esistenza di Dio. Età di lettura: da 8 anni.

Testi di:

Maria Luisa Petruccelli

Nata in Puglia nel 1977, si laurea in filosofia alla Statale di Milano e si specializza in Counseling filisofico e pratiche filosofiche presso il Centro di Formazione Psicofilosofica di Milano ( 2005-2008). Dal 2013 al 2015 è docente di autobiografia filosofica presso lo stesso centro e dal 2016 al 2018 di Philosophy for Children (P4C) presso la Scuola di Ricerca Filosofica di Milano. Dal 2008 progetta, realizza e conduce corsi e laboratori di pratiche filosofiche in diversi contesti e di P4C presso scuole primarie e secondarie. Dal 2012 al 2014 ha scritto articoli di filosofia per il giornale on line "Mediterranea" . Ideatrice dei personaggi "Le Pecore Filosofe" , è co-autrice del libro Le pecore filosofe. Dove sono io? ( Ed. Esperidi, 2015) . Nel 2017 ha realizzato un ciclo di incontri sul bullismo in diverse scuole.

Irene Merlini

Nata in Abruzzo nel 1978, si laurea in Filosofia presso l'Università Statale di Milano (2003) città in cui prosegue gli studi e diventa Consulente filosofica. Tornata in Abruzzo, si occupa di pratiche filosofiche e realizza iniziative - dagli aperitivi filosofici ai Socratic dialogues - in contesti diversi. Dal 2005 interviene nelle scuole del territorio, di ogni ordine e grado, per la formazione di alunni e insegnanti nell'ambito della Philosophy for Children/for community .

Da anni collabora con il settore dell'editoria per bambini come autrice di testi e filastrocche, ideatrice di giochi da tavolo e applicazioni multimediali. Ha scritto con Maria Luisa Petruccelli Le pecore filosofe. Dove sono io? ( Ed. Esperidi, 2015), con lo scopo di diffondere e promuovere un pensiero filosofico quotidiano e la messa in dialogo delle idee.

a cura di:

prof. Umberto Galimberti

Ha insegnato Antropologia culturale, Filosofia della storia, Psicologia generale e Psicologia dinamica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Dal 1985 è membro ordinario dell' International Association of Analytical Psychology. Dal 1986 al 1995 ha collaborato con "Il Sole-24 Ore" e dal 1995 collabora con "la Repubblica" . Con Feltrinelli ha pubblicato: Il tramonto dell' Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers ( 1975-1984), Psichiatria e fenomenologia (1979), il corpo (1983), La terra senza il male, Jung: Dall'inconscio al simbolo (1984), Gli equivoci dell'anima (1987), Il gioo delle opinioni (1989), Idee:il catalogo è questo (1992), Parole nomadi (1994), Paesaggi dell'anima (1996), Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica (1999), Orme del sacro (2000), I vizi capitali e i nuovi vizi (2003), Le cose dell'amore (2004), La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica (2005), L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani (2007), I miti del nostro tempo (2009), Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto (2012), La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo (2018) e il Nuovo Dizionario di psicologia. Psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze (2018). Nell'Universale Economica Saggi è in corso di ripubblicazione l'intera sua opera. Opere di Umberto Galimberti sono tradotte in tedesco, francese, spagnolo, portoghese, olandese, sloveno, greco, ceco e giapponese.

- Visite: 7530

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

Come è cambiata la comunicazione al tempo dei social network? E’ giusto parlare di “comunicazione” in riferimento ai canali social? Quanto un nuovo modo di comunicare e un diverso luogo in cui esprimersi hanno influenzato la nostra capacità di analisi e comprensione e la conseguente elaborazione di un pensiero che possa definirsi tale?

Da tempo siamo ormai abituati a “incontrarci” in una dimensione virtuale. Condividiamo con una rete di persone momenti della nostra vita, immagini di luoghi esotici, di piatti invitanti o del nostro animale domestico, ma anche riflessioni, poesie, citazioni di grandi autori.

Da tempo siamo ormai abituati a “incontrarci” in una dimensione virtuale. Condividiamo con una rete di persone momenti della nostra vita, immagini di luoghi esotici, di piatti invitanti o del nostro animale domestico, ma anche riflessioni, poesie, citazioni di grandi autori.

Ci sono non pochi aspetti utili o vantaggiosi che i social network ci hanno regalato: tenerci in “contatto” con le persone che amiamo e che magari vivono dall’altra parte del mondo, per esempio; ma anche promuovere la nostra attività o il nostro lavoro, dal momento che le pagine facebook hanno di fatto sostituito i vecchi siti web. C’è poi il vantaggio di essere sempre aggiornati su notizie, eventi, iniziative. Sono, questi, solo alcuni degli aspetti positivi dell’era social.

Ma, così come accade per tante altre cose, è l’uso (o l’abuso) che si fa di un social a fare la differenza.

Ai tempi di Socrate la piazza (Agorà, che in greco antico significa proprio raccogliere, radunare), era il luogo della democrazia, uno spazio in cui le persone si ritrovavano, fisicamente, per discutere i problemi della comunità e questioni di varia natura. E’ un peccato che questa abitudine si sia perduta nel tempo, è un peccato per quel “fisicamente”.

I social potrebbero essere considerati le nuove Agorà 2.0? Piazze virtuali in cui scambiarsi opinioni e confrontarsi sui più diversi problemi, politica compresa? In linea teorica, credo di sì. Certo, verrebbe a mancare il contatto di voci, sguardi, gesti e pensieri, ma sarebbe comunque un uso all’altezza del progresso tecnologico in questione. E non mancano lodevoli tentativi in tal senso, per quanto rari. Ma cosa succede se dalla teoria ci si sposta nella pratica quotidiana? Questo spazio virtuale è diventato, nel tempo, un amplificatore di limiti esistenziali, uno spazio in cui l’esperienza non ha più nulla da insegnare.

Complici di questo dramma la velocità con cui le informazioni ci arrivano (la maggior parte delle quali spesso incomplete, distorte o addirittura false); la facilità nel reperire le stesse (che conduce, ahinoi, ad un impigrimento del pensiero); la comodità degli strumenti (i famosi tasti “condividi”, “mi piace”, “rimuovi commento”, ”rimuovi dagli amici”) che rendono apparentemente tutto semplice, inclusa la complessità delle relazioni umane.

Qual è dunque lo scenario culturale di questo mondo virtuale?

Proviamo ad individuare quelle che possiamo definire le grandi aree tematiche dei social, (per evidenziarne gli aspetti comunicativi e le dinamiche sociali).

Animalisti politici ( non ce ne voglia Aristotele!)

In questa area possiamo trovare gli accaniti sostenitori virtuali di un credo o un principio etico che poco o nulla hanno a che fare con chi adotta una condotta di vita nel mondo reale. Assisteremo, così, impotenti, e a volte saremo anche coinvolti, nostro malgrado, a vere e proprie guerre a colpi di tastiera e condivisioni di video di denuncia il cui principio ispirante è il paradosso secondo il quale chi ama talmente tanto l’intero universo e tutte le sue forme di vita da scegliere di non nutrirsi di animali (e in alcuni casi di non consumare o utilizzare nessun derivato animale), augura la peggiore delle morti tra atroci sofferenze ad altri esseri umani per il semplice fatto che non la pensano come lui.

Chi, d’altro canto, sceglie di aderire ad un credo religioso, partendo dal presupposto che la sua scelta rappresenti l’unica verità, si sente, in ragione di ciò, autorizzato ad etichettare come contro natura, e per questo condannabile, ogni scelta differente dalla propria. Sempre a colpi di link, ovviamente.

E la politica? Nei casi succitati vegetariani, vegani e cattolici dell’inquisizione nella loro

- Visite: 9977

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

Il filosofo Kierkegaard ci invita a riflettere sul fatto che la filosofia è nient’altro che l’espressione di una visione del mondo totalmente personale. Esistenzialisticamente egli considera la vita come caratterizzata dal fatto di trovarsi sempre dinanzi a delle scelte che, in quanto totalmente e assolutamente libere, sono anche viste come angoscianti.

Il filosofo Kierkegaard ci invita a riflettere sul fatto che la filosofia è nient’altro che l’espressione di una visione del mondo totalmente personale. Esistenzialisticamente egli considera la vita come caratterizzata dal fatto di trovarsi sempre dinanzi a delle scelte che, in quanto totalmente e assolutamente libere, sono anche viste come angoscianti.

Perché oggi molti adolescenti sperimentano un senso di vuoto? Perché hanno bisogno di riempire ininterrottamente il loro tempo e il loro spazio? Perché sembrano aver perso l’abitudine a parlare di se stessi in termini emozionali?

Parlando con gli adulti, che un tempo sono stati bambini e adolescenti, difficilmente sentiremo porre domande come queste. E’ più probabile che ci troveremo ad ascoltare frasi lapidarie,sentenze e giudizi morali sulla maleducazione delle nuove generazioni, sulla mancanza di rispetto e sul senso di inutilità delle regole. In realtà, sempre più di rado sentiamo la gente porsi domande. Qualcuno sorriderà pensando a quanto possano essere fuori moda al giorno d’oggi domande esistenziali del tipo “Da dove veniamo? Dove andiamo? Chi siamo?”. Con l’urgenza dei “veri problemi”, del tipo “come arrivare a fine mese”, trovare uno spazio per simili domande sembra davvero un lusso da otium letterario che non possiamo permetterci. Ma proviamo ad uscire un attimo dai luoghi comuni che vedono la filosofia come qualcosa di puramente teorico, speculativo, astratto e distante anni luce dal vivere quotidiano. Se torniamo nell’antica Grecia di Socrate, il filosofo che nell’agorà parla con i suoi concittadini di politica e di etica, ci rendiamo subito conto che il filosofare è connaturato al vivere, ha a che fare con la cura di sé, appartiene alla dimensione umana dell’esistenza. Il socratico conosci te stesso è un’esigenza reale, oggi più attuale che mai. Già, perché siamo sempre più proiettati fuori da noi stessi, e chi ne fa le spese è la nostra interiorità; così pur avendo a disposizione innumerevoli modi e strumenti per comunicare, orientarci, decidere, agire, (si pensi allo sviluppo tecnologico) restiamo paralizzati di fronte alle tante possibili scelte che abbiamo a disposizione o con cui siamo chiamati a confrontarci...

Questo disagio emerge con forza quando i soggetti della scelta sono i ragazzi, “gettati nel mondo” senza gli strumenti nè la possibilità di interrogarlo quel mondo, il loro mondo che non è più loro, perchè incapaci di rivolgere a se stessi le giuste domande, sono divenuti incapaci di interrogarsi e mettere a fuoco ciò che li circonda. E così, pur essendo i candidati ideali di un atteggiamento filosofico-esistenzialista di indagine, messa in discussione, esercizio del senso critico, in quanto esseri curiosi e soggetti alla meraviglia per eccellenza, i ragazzi si trovano a sperimentare un senso di spaesamento legato alla scelta perché in loro viene continuamente mortificato l’istinto della domanda. La scuola, che ha purtroppo dovuto rinunciare da tempo alla sua funzione di “scuola di vita”, perché costretta a concentrarsi sulla pura e rigida trasmissione di informazioni, è divenuta un

- Visite: 11367

Leggi tutto: Ragazzi del Mediterraneo-La Filosofia che aiuta a scegliere

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

Empatia è una parola “abusata” e allo stesso tempo “dimenticata”. Se ne parla con troppa leggerezza, equivocandone il valore, snaturando la sua essenza, trasformando il suo significato non di rado per ragioni di comodità; quando viviamo l’atto empatico, spesso a farla da padrone sono i nostri pregiudizi, le nostre paure, le convinzioni e il nostro abito mentale.

Empatia è una parola “abusata” e allo stesso tempo “dimenticata”. Se ne parla con troppa leggerezza, equivocandone il valore, snaturando la sua essenza, trasformando il suo significato non di rado per ragioni di comodità; quando viviamo l’atto empatico, spesso a farla da padrone sono i nostri pregiudizi, le nostre paure, le convinzioni e il nostro abito mentale.

Generalmente per empatia si intende la capacità di riconoscere emozioni e sentimenti negli altri ponendosi idealmente nei loro panni.

Questa definizione merita una riflessione più profonda e la possibilità di uno sguardo filosofico che rimetta in gioco le sfumature di significato di un aspetto così fondante per l’intersoggettività.

Nell’abuso del termine stranamente non trovano posto quelle possibili “derive“ o “strade secondarie” che il fenomeno empatico può prendere: entrando in relazione con l’altro può accadere di attribuirgli ciò che invece non gli appartiene, come nel caso degli inganni d’empatia che, ci suggerisce Edith Stein, possono essere eliminati o corretti con nuovi atti di empatia; l’Altro, d’altro canto, può essere qualsiasi tipo di altro, per cui l’atto empatico può anche farci trovare a tu per tu con il lato peggiore di una persona o, in altri casi, sottolineare semplicemente una distanza incolmabile tra noi e gli altri (empatia negativa).

I diversi volti dell’empatia ci costringono così a soffermarci sulla distinzione tra cogliere e accogliere, tra ciò che siamo e ciò che vediamo quando ci relazioniamo agli altri...

perché l’empatia non è fusione ma possibilità.

L’empatia, come concetto filosofico, è particolarmente interessante nella definizione che ne dà Husserl: un evento intersoggettivo basato su una “analogia corporea” con l’altro, per cui il comportamento dell’altro viene ricondotto ad un’esperienza psichica intenzionale simile alla propria. Definizione, questa, che trova una sua attualizzazione e conferma nella recente scoperta dei neuroni specchio, i quali costituiscono la prova di un fondamento biologico dell’empatia. Questi neuroni possono rappresentare nel cervello di una persona i movimenti che quella stessa persona vede in un altro individuo, e inviare segnali alle strutture sensomotorie in modo che i movimenti corrispondenti siano “visti in anteprima” in una modalità di simulazione, oppure effettivamente eseguiti. Esiste dunque un’empatia “fisica”, una capacità di percepire, immaginare e avere una comprensione diretta degli stati mentali e dei comportamenti altrui, che, sulla base di un’esperienza diretta del nostro corpo, ci permette di riconoscere gli altri come simili a noi e di comprenderne gli stati interiori. Questa empatia di base ha le sue radici nel corpo e rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per l’avverarsi dell’atto empatico, che non può ignorare gli aspetti cognitivi, le circostanze ambientali, la storia personale.

L’esistenza di un’empatia biologica ci suggerisce il ruolo fondamentale della somiglianza, l’importanza di riconoscere gli altri come simili per entrare in contatto, per accoglierli nel nostro mondo, per soccorrerli, a volte. Il rischio tuttavia è che questa somiglianza biologica da possibilità empatica si trasformi in criterio di selezione empatica, o peggio, che l’Altro venga eclissato da un

- Visite: 13057

Leggi tutto: L'empatia del pensiero: una difficile forma d'ospitalità

- Dettagli

- Scritto da Super User

- Categoria: Consulenza Filosofica

E' lei, la pecora filosofa Theodor Adorno di nazionalità tedesca, a dirci:

"La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta"

Le Pecore Filosofe nascono da un desiderio di provocazione filosofica, invitando quell'animale che per definizione è il simbolo di chi non pensa con la sua testa ad uscire dal gregge cercando nuove angolazioni da cui guardare alle cose, prendendo le distanze dal pensiero unico che non ammette sfumature ma ama restare in superficie, e trovando il coraggio di esprimere e difendere le proprie idee, non in maniera solipsistica o narcisistica, ma restando dentro e fuori il proprio gregge allo stesso tempo. Aspetto, questo, non secondario, che anzi rappresenta la parte più difficile nel processo di costruzione della propria identità: la ricerca di equilibrio tra il desiderio di approvazione all'interno di un gruppo ("gregge") e l'istinto di affermare se stessi al di fuori di ruoli precostituiti.

Le Pecore Filosofe nascono da un desiderio di provocazione filosofica, invitando quell'animale che per definizione è il simbolo di chi non pensa con la sua testa ad uscire dal gregge cercando nuove angolazioni da cui guardare alle cose, prendendo le distanze dal pensiero unico che non ammette sfumature ma ama restare in superficie, e trovando il coraggio di esprimere e difendere le proprie idee, non in maniera solipsistica o narcisistica, ma restando dentro e fuori il proprio gregge allo stesso tempo. Aspetto, questo, non secondario, che anzi rappresenta la parte più difficile nel processo di costruzione della propria identità: la ricerca di equilibrio tra il desiderio di approvazione all'interno di un gruppo ("gregge") e l'istinto di affermare se stessi al di fuori di ruoli precostituiti.

Nel mondo delle Pecore Filosofe il concetto di pecora nera, simbolo del negativo, prigione di significati che condannano la diversità e riassunto di una realtà che vede come positivo tutto ciò che rientra nei luoghi del noto ed è accettato da tempo e da molti, acquista una nuova dignità, che non si riduce alla semplice accettazione, ma che restituisce al pensiero critico e alla diversità, intesa come unicità di ogni singolo individuo, un valore formativo ed auto formativo. La "pecora nera" suggerisce il valore che il coraggio delle proprie idee ha nella costruzione (e ricostruzione) dell'identità, nella presa di coscienza di ciò che siamo e del senso che assume per noi la vita. Un coraggio che può però nascere ed avere un valore solo dal confronto all'interno del gregge, che perde anch'esso la sua etichetta negativa per trasformarsi in contenitore di differenze, palcoscenico di prospettive, palestra di sguardi sul mondo; a patto che ogni pecora del gregge scelga di vestire i panni di pecora nera e con la speranza che un giorno il colore di ogni pecora diventi una questione irrilevante.

La Pecora Arcobaleno rappresenta l'evoluzione della pecora nera che, una volta affermata la sua differenza come costitutiva della sua unicità, deve poter trovare il suo posto tra tutte le sfumature, tutti i modi e tutti i mondi possibili (direbbe la pecora Leibniz), portando così nel gregge un messaggio importante: che la libertà non è un concetto chiuso e autodefinito, ma un valore costruito e nutrito con altri valori, come il rispetto, la tolleranza, l'accoglienza, la relazione, il confronto, lo scambio, l'apertura. Fino a quando ignoreremo questo, non saremo davvero liberi ma schiavi dell'illusione di libertà.

L'ideatrice è Maria Luisa Petruccelli

Consulente filosofico, si occupa da quasi dieci anni di formazione e della diffusione delle pratiche filosofiche attraverso la realizzazione di progetti rivolti ai gruppi, e di percorsi mirati rivolti alla persona. Nel 2007 ha organizzato il primo Caffè Filosofico a Lecce. E' docente di pratiche filosofiche presso il Centro di Formazione psicofilosofica di Milano e socia del centro di ricerca e consulenza filosofica Finis Terrae di Novara. Le sue aree principali di ricerca sono la narrazione di sé, in particolare nel suo rapporto con la musica (colonna sonora dei ricordi), l'empatia nel counseling filosofico e più in generale nei rapporti interpersonali, il rapporto tra cinema e filosofia. Le Pecore Filosofe sono buffi pupazzi che realizza personalmente utilizzando lana e paste sintetiche. Ogni pecora porta il nome di un filosofo ed è dotata di un cartellino si cui è riportato il pensiero di quel filosofo.

L'idea delle pecore filosofe nasce dal desiderio di riportare la filosofia nel quotidiano risvegliando l'abitudine a riflettere su di sé per migliorare la qualità della propria vita attraverso un senso del filosofare ludico e democratico.

Le Pecore Filosofe, ci dice l'autrice, "saranno presto una serie di storie scritte con un linguaggio semplice, adatto ai bambini, perché la filosofia possa guidarli in una crescita consapevole, attraverso il confronto tra più punti di vista".

- Visite: 11130

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

|

Laureata in Filosofia all’università degli studi di Milano con una tesi su Filosofia e Neuroscienze dal titolo “L’empatia come evento psicofisico e problema filosofico nel pensiero di Antonio Damasio”, successivamente mi sono specializzata presso la scuola di Counseling ad Orientamento Filosofico (scuola riconosciuta dalla SiCo), sempre a Milano, ottenendo il titolo di counselor psicofilosofico.

Attualmente mi occupo di pratiche filosofiche in ambito culturale (caffè filosofici, cine-filò), nella formazione scolastica e aziendale (p4c, Socratic Dialogue) e nel privato, attraverso la cosulenza al singolo (counseling psicofilosofico). Sono inoltre docente esterno di pratiche filosofiche presso la scuola di counseling psicofilosofico di Milano. Campi di intersse: Filmtherapy, Bibliotherapy, Filosofia della mente e neuroscienze. |

- Visite: 1936

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

Quante volte ci siamo detti che non si può aiutare chi non vuole essere aiutato? E’ una verità difficile accettare per buona parte di noi, portati naturalmente, addirittura biologicamente, all’empatia e alla compassione verso il prossimo. Se di questo desiderio empatico abbiamo fatto una professione, questa verità dobbiamo tenerla bene a mente, cercando di resistere a quella tentazione di salvare l’intero genere umano che è, a ben vedere, più legata al bisogno di salvare se stessi attraverso gli altri che ad un sovraffollamento di neuroni specchio nella nostra testa.

Una volta compreso questo dovremmo essere più o meno pronti ad intraprendere quel delicato e complesso percorso, di studio e di vita, che un giorno farà di noi degli “esperti della relazione d’aiuto”. Resto sul generico perché non vorrei far torto a nessuno stilando un elenco delle innumerevoli, quasi infinite, varianti che affollano, e un po’ sovraffollano, il mercato delle professioni genericamente definite “relazione di aiuto”; ma resto sul generico anche perché, in quanto parte dell’ipotetico elenco da stilare, credo personalmente che il mondo sarebbe un posto migliore se ognuno di noi si cimentasse con ciò che è di sua competenza, magari contestualmente interessandosi e informandosi su quanto invece è di competenza altrui. Lascio quindi a coloro che non hanno vinto il loro bisogno di salvare l’intera umanità il piacere di creare una hit parade delle professioni che vanno sotto il generico nome di “relazione di aiuto”.

Quando qualcuno mi chiede quale lavoro io faccia, il mio primo pensiero è: “come faccio a spiegare in un tempo accettabile per una conversazione informale che uso la filosofia (ovvero quella cosa per molti astratta, per alcuni oscura e per i più sterile esercizio di snobismo intellettuale) per aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita?”.

Tutto questo perchè sono un consulente filosofico.

La consulenza filosofica al tempo di Socrate non bisognava chiamarla consulenza filosofica. In effetti allora la filosofia era una faccenda pratica, per cui si faceva filosofia più che parlare di filosofia.

Oggi le cose sono un po’ più complicate e tra le innumerevoli reincarnazioni di Socrate che affollano il nostro pianeta, diventa necessario sapersi e

- Visite: 2488

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

La filosofia che sposta i miei confini

Se penso al socratico so di non sapere penso da un lato al limite che esso pone a ciò che sappiamo nel momento stesso in cui abbracciamo questa consapevolezza, e dall’altro alla condizione esistenziale che esso genera permettendoci di infrangere quello stesso limite, o meglio, di spostarlo sempre oltre, oltre la prospettiva da cui nel “qui ed ora” guardiamo a quel limite.

Se penso al socratico so di non sapere penso da un lato al limite che esso pone a ciò che sappiamo nel momento stesso in cui abbracciamo questa consapevolezza, e dall’altro alla condizione esistenziale che esso genera permettendoci di infrangere quello stesso limite, o meglio, di spostarlo sempre oltre, oltre la prospettiva da cui nel “qui ed ora” guardiamo a quel limite.

Un confine, quello tra ciò che si sa e ciò che non si sa (ma anche, ad esempio, tra ciò che si crede di essere e ciò che non si sa di essere) che viene annunciato per essere infranto.

La filosofia ci insegna che il pensiero non ha limiti, che il pensare riconosce i confini solo per allargarli fino a farli svanire. Non ci dice di ignorarli. Anzi. Ci invita a tenerli ben presenti, a saperli riconoscere nello spazio in cui prendono forma le idee, quello spazio in cui i nostri pensieri si mescolano a quelli dell’Altro. Ci costringe a diventare responsabili tanto delle nostre idee quanto di quelle degli altri, a farcene carico in un certo senso, perché è nel dialogo che quella forma che diamo alle nostre idee allarga i confini e ridisegna il limite, lo sposta oltre, lo prepara ad una nuova sfida, e così facendo ne misura anche le resistenze.

La filosofia si pone dunque come antidoto alla immobilità del limite e ai confini che diventano barriere, recinti di apparente serenità. E lo fa agendo su due equivoci: quello relativo alla filosofia stessa intesa come esercizio del pensiero astratto e fine a se stesso, e quello del concetto di semplicità nel suo rapporto con i confini. Occorre infatti distinguere la filosofia “accademica”, quella cioè che si insegna nelle scuole e nelle università, e che per buona parte coincide con lo studio dei filosofi e delle correnti di pensiero, dalla filosofia pratica ovvero quell’atteggiamento, quella predisposizione mentale, razionale ed emotiva al tempo stesso, ad interrogarci su noi stessi e sul mondo che ci circonda, quel desiderio di guardare alle cose da una prospettiva insolita, ponendosi idealmente proprio al di fuori di quei recinti che sembrano dirci: “Ecco, questo è il limite entro cui potrai vivere senza timore del nuovo, senza conflitti col diverso, senza l’angoscia della scelta”.

La filosofia, che pone e ci pone domande, ma che non fornisce risposte (definitive e rassicuranti), e che troppo spesso per questa ragione è stata etichettata come il luogo della complicazione (complici i termini ricercati dei narcisisti delle parole), ad una più attenta analisi si rivela il simbolo della dissoluzione di quei confini artificiali che noi stessi creiamo, cullati dall’illusione che semplificare equivalga a rassicurare. Ma una semplificazione che impoverisce, che riduce o addirittura annulla le possibilità, che mortifica l’imprevisto, che nasconde le sfumature solo perché non ne conosce i nomi, ha poco a che fare con

- Visite: 10000

- Dettagli

- Scritto da Maria Luisa Petruccelli

- Categoria: Consulenza Filosofica

“Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna”. Mi ha sempre lasciato un po’ di amaro in bocca questo detto. Forse perché sono cresciuta con genitori che non si sono limitati ad insegnare la materia, che quella materia l’hanno strappata con decisione alle pagine dei libri e l’hanno condita con una buona dose di domande. Già. 2 domande. Chiedersi il perché, sostare nel dubbio, sospendere il giudizio. E poi tornare sul perché e sorprendersi nel trovarlo cambiato. E’ questo il tipo di domande che bisognerebbe porsi, domande che hanno poco a che fare con l’interrogazione (per restare in tema di “insegnamento”) e molto con l’esistenza.

“Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna”. Mi ha sempre lasciato un po’ di amaro in bocca questo detto. Forse perché sono cresciuta con genitori che non si sono limitati ad insegnare la materia, che quella materia l’hanno strappata con decisione alle pagine dei libri e l’hanno condita con una buona dose di domande. Già. 2 domande. Chiedersi il perché, sostare nel dubbio, sospendere il giudizio. E poi tornare sul perché e sorprendersi nel trovarlo cambiato. E’ questo il tipo di domande che bisognerebbe porsi, domande che hanno poco a che fare con l’interrogazione (per restare in tema di “insegnamento”) e molto con l’esistenza.

Ma in una società che punta sempre più sulla specializzazione del sapere e sulla frammentazione delle competenze, il concetto di abilità sembra subire una crisi di identità, crisi che non risparmia nemmeno il presunto soggetto abile, o che si ritiene tale. Così, per non perdere il vizio, richiamiamo in causa le domande e chiediamoci cosa significa essere abili. E’ saper fare qualcosa meglio degli altri? Oppure è imparare a fare qualcosa, cercando di farla meglio degli altri? Il talento va esercitato o basta a se stesso?

E ancora, per raggiungere un obiettivo, riuscire in un compito o in una professione, è sufficiente essere abili, avere talento, oppure c’è bisogno di altre qualità, come ad esempio l’esperienza, la pratica, un certo tipo di “predisposizione esistenziale”, la volontà, l’impegno? E se il problema con l’abilità derivasse da un “sovraffollamento” di questo concetto? O meglio, dalla confusione che questo sovraffollamento rischia di generare? Un utile esercizio in questi casi consiste nell’accostare ad un concetto il suo opposto. Abilità e Dis-abilità. E’ curioso che la parola dis-abile sia entrata nell’uso comune con un significato così totalizzante da “costringerci” ad inventarci una nuova parola, “più corretta”, “meno offensiva”, arbitrariamente rispettosa, come diversamente abile. Ogni volta che mi capita di leggere o udire questa espressione la mia mente non riesce a non fissarsi su quel “diversamente”, e, per quanto mi impegni, non riesco a trovare nulla di buono e giusto in quel “diversamente”. L’espressione “diversamente abile”, che vorrebbe mettere sullo stesso piano, ad esempio, una persona che ha perso (o non ha mai potuto godere) l’uso delle gambe e una le cui gambe funzionano perfettamente, diventa inquietantemente paradossale nel momento preciso in cui ci si convince in tal modo di annullare le differenze e di fare cosa buona e giusta, quando in realtà si sta regalando alla differenza una bella etichetta negativa.

Ed è proprio in questo equivoco che la riflessione sulle abilità che ciascuno di noi possiede o non possiede, scopre, valorizza, ignora, mortifica, ci avverte che essere abili, avere talento, non è mai un evento solipsistico. Quando mi scopro capace di fare qualcosa, la mia scoperta è sempre frutto di un confronto, di uno scambio, di una restituzione che gli altri mi danno in termini di entusiasmo, soddisfazione, piacere, e che è testimonianza di un aspetto fondamentale del talento: la passione. In un contesto, lavorativo o sociale che sia, una persona che ha talento è una persona che ama quello che fa, indipendentemente dalla busta paga, dai riconoscimenti o dal prestigio del ruolo che ricopre.

La differenza tra chi può camminare con le sue gambe e chi non può farlo non è una differenza che riguarda la necessità di una pedana per accedere a luoghi e servizi, necessità che, per inciso, è un diritto di ogni dis-abile (non di ogni “diversamente abile”) e un dovere di ogni società civile. La differenza è tra chi ha la possibilità, la fortuna e la volontà di valorizzare le sue

- Visite: 6879

Leggi tutto: Saper fare è saper essere. Abilità da coltivare nella contemporaneità